Arte

Metamorfosi e mutazioni

Nella mitologia indù l’universo non è altro che una manifestazione dovuta alla “danza cosmica” (Tandava) del dio Shiva, che proprio per questo è anche denominato Nataraja o “Signore della Danza”. Al ritmo di un tamburello che tiene in mano, egli regola l’eterna trasformazione delle cose. La metamorfosi è infatti la legge suprema dell’universo, che va quindi concepito dinamicamente, come un’armonia in perenne divenire o come un equilibrio instabile, generato da forze simmetricamente contrapposte. Illusoria è quindi l’idea di una persistenza delle forme e delle strutture, di una loro identità fissa e immutabile. Immutabile è solo il fondo misterioso, noùmenico, delle cose, dove vige la coincidentia oppositorum. Se tutto si trasforma, vuol dire che tra le cose vi è una segreta interconnessione, una sostanziale unità. Questo è quello, come attesta pure il nostro abituale ricorso alla metafora.

«In un pomeriggio di fine estate, seduto in riva all’oceano, - così scrive Fritjof Capra in limine al Tao della fisica - osservavo il moto delle onde e sentivo il ritmo del mio respiro, quando all’improvviso ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica [...]; “vidi” scendere dallo spazio esterno cascate di energia, nelle quali si creavano e si distruggevano particelle con ritmi pulsanti; “vidi” gli atomi degli elementi e quelli del mio corpo partecipare a questa danza cosmica di energia; percepii il suo ritmo e ne “sentii” la musica; e in quel momento seppi che questa era la danza di Shiva, il Dio dei Danzatori adorato dagli Indù». Qui parla il fisico, ma il suo linguaggio non è tanto diverso da quello dei mistici: del resto, anche la sua è una sorta di “illuminazione”. E la fisica subnucleare ci ha da tempo insegnato che anche il mondo subatomico è un incessante processo (una danza?) di creazione e distruzione, un continuo interscambio tra massa ed energia. “Tutto muta, meno la legge del mutamento”: è la chiosa di Eraclito, quasi alle origini della filosofia. Sarà dunque un caso che la parabola del pensiero occidentale si chiuda a distanza di secoli con le nicciane trasfigurazioni di Zarathustra? ovverosia con le tre metamorfosi dello spirito, che diventa prima cammello, poi leone e infine fanciullo?

Da sempre, quindi, l’uomo è rimasto colpito e affascinato dall’idea della trasformazione. Tanto che di essa si sono a più riprese occupate la poesia, la pittura, la scultura, la musica: l’arte nel suo complesso, insomma, da Ovidio ad Apuleio, da Nicandro di Colofone a Kafka, da Dante ad Ariosto, da Marino a d’Annunzio, da Collodi a Stevenson, da Bernini a De Chirico, da Rinuccini a Britten, e via elencando. Ma di fronte al tema della metamorfosi l’atteggiamento degli artisti è diverso: si va dallo stupore all’ammirazione, dalla paura allo sgomento, dalla trepidazione all’orrore... Anche perché non tutte le trasformazioni sono uguali: se il passaggio dalla potenza all’atto, dal chicco di grano alla spiga, dal bruco alla farfalla, si può ritenere normale, non altrettanto si può dire del repentino e innaturale passaggio da una forma all’altra. Si pensi a quel “veridico vecchio del mare” che è il dio Proteo, nel quarto canto dell’Odissea, in grado “di mutarsi in tutti gli animali che esistono / in terra, in acqua e in fuoco prodigiosamente ardente”. Oppure all’imbestiarsi dei compagni di Odisseo ad opera di Circe. O anche all’atroce metamorfosi - in realtà un disumano incarceramento - di Pier della Vigna in “un gran pruno”, nel tredicesimo canto dell’Inferno. Gli esempi non si contano. Ma è evidente che quando la metamorfosi coincide con una degradazione (dall’umano al ferino, dall’organico all’inorganico) gli aspetti inquietanti prevalgono; quando poi la trasformazione approda ad esiti teratologici, mostruosi, l’inquietudine cede a sua volta spazio al raccapiccio, al timor panico, al terrore. In ambito biologico la metamorfosi può assumere i caratteri della mutazione somatica (se riguarda l’alterazione del patrimonio genetico di una o più cellule) o della mutazione germinale (se interessa una cellula riproduttiva e viene quindi trasmessa ai discendenti). E se entro certi limiti sia l’una sia l’altra si possono ritenere naturali, non altrettanto avviene quando la mutazione è dovuta all’inquinamento ambientale o all’intervento dell’uomo (è il caso degli ogm). La fantascienza, prospettandoci l’esistenza di esseri o di specie dotati di caratteristiche del tutto anomale ed eccezionali, di “mutanti” appunto, ha dato volto e voce ai timori e alle apprensioni degli uomini d’oggi di fronte all’uso distorto della scienza e della tecnica, nonché alle aberrazioni di quello che, nonostante tutto, ci ostiniamo a chiamare “progresso”.

Le metamorfosi di Concetto Fusillo

Letteratura e mitologia sono tra le muse predilette del pittore siculo-monferrino, da sempre affascinato dagli aspetti oscuri della realtà, dalle zone d’ombra della storia, da vicende e personaggi border line, se non esplicitamente eslegi. Il tema della metamorfosi lo ha peraltro già trattato a livello pittorico nella serie, tuttora inedita, dei dipinti che si ispirano all’Alcyone dannunziano. Ricordiamo, in particolare, la meravigliosa storia di Glauco, il mitico pescatore della Beozia scelto da Dante a esemplificare l’esperienza ineffabile del “trasumanar”. E se Glauco, assaggiando un’erba prodigiosa, divenne “consorte in mar degli altri dei”, altri personaggi, puntualmente ripresi da d’Annunzio, vivono l’ebbrezza dell’esperienza (o dell’estasi) panica, siano essi l’affiatata coppia de La pioggia nel pineto o il solitario protagonista di Meriggio. Ma anche altrove, ad esempio quando, nell’ambito dell’ “archivio-pittura”, Fusillo rappresenta dei personaggi colti o sorpresi in piena “flagranza passionale”, ci sono tutti i presupposti della trasformazione, quantunque essa non approdi ancora a compiuta metamorfosi. L’ardore passionale “deforma” infatti in maniera espressionistica i connotati umani: il sorriso diventa ghigno, lo sguardo si fa grifagno, rictus belluini stravolgono i lineamenti del volto, le mani acquistano una rapace prensilità o si agitano scompostamente nell’aria, in preda a una sorda concitazione. Nelle figure femminili affiorano profili stregoneschi e le chiome scomposte evocano immagini gorgonesche.

Ebbene, non c’è ora da stupirsi se, sull’onda di suggestioni letterarie (in primis ovviamente Le metamorfosi di Ovidio e di Kafka), l’artista si è messo a modellare, tra l’altro, proprio le teste anguicrinite di Steno, Euriale e Medusa. O sfruttando le qualità strutturali dell’alabastro volterrano, traslucido e gessoso, lo combini con l’argilla per rendere plasticamente il mito di Deucalione e Pirra, i due coniugi scampati al diluvio e destinati a ripopolare il mondo gettandosi alle spalle “le ossa della Terra”, vale a dire le pietre dalle quali, per miracolosa metamorfosi, sarebbero appunto sorti nuovi uomini e donne. Altri miti qui rappresentati sono quello di Arianna, che col suo filo provvidenziale aiuta Teseo a vincere il Minotauro e ad uscire indenne dal labirinto; quello (già magistralmente interpretato dal giovane Bernini) di Dafne che, per sfuggire ad Apollo, ottiene di essere tramutata in lauro; quelli di “Pan l’eterno che su l’erme alture / [...] e ne i pian solingo va” (Carducci) nell’ora, appunto panica, del mezzogiorno estivo, di Apollo che uccide il serpente Pitone, della floreale Euridice e, infine, della ninfa Aretusa trasformata in fonte nell’isola di Ortigia (Siracusa). Con la raffigurazione dell’uroboro, cioè del coccodrillo-serpente che si morde la coda, risaliamo agli archetipi: alla rappresentazione ciclica del tempo, all’alterna vittoria della vita e della morte, dell’ordine e del disordine, che in qualche modo si alimentano reciprocamente e ci riportano alla “coincidenza degli opposti” di cui parlavamo all’inizio. Non mancano nemmeno contaminazioni o sovrapposizioni di antico e moderno: così la favola apuleiana di Lucio trasformato in asino si combina con quella analoga di Pinocchio. E il mito greco di Glauco e del suo “trasumanare” risente della versione dantesca; del resto la lezione di Dante vibra pure nell’intenso pathos del canto XIII dell’Inferno, nel supplizio dei suicidi e nella figura di Pier della Vigna, che vivono con estrema sofferenza la loro degradazione in arbusti e radici arboree. Qui l’innaturale innesto dell’umano nel vegetale è rilevato dal forte contrasto tra il nero delle radici e il rosso della terra di Castellamonte, nonché dall’intreccio di grafica e scultura.

Nel complesso, però, rispetto ai dipinti, dove l’emotività dell’artista era per così dire palpabile e dominava la scena, in un’adesione istintiva, tra sdegno e pietas, ai drammi dei suoi personaggi, qui si avverte maggiore distacco: la materia è trattata con classica leggerezza, quasi con divertimento, e vi si legge il gusto e il piacere eminentemente estetico di tradurre in forme riconoscibili meravigliose storie di un passato che si confonde con l’origine dei tempi. Nell’interpretare le metamorfosi l’artista gioca sulla difformità dei materiali, sulla conflittualità dei colori, ma anche sull’accorta e studiata combinazione dei valori plastici con quelli cromatici. Solo quando si misura - peraltro assai liberamente - con il testo kafkiano, a noi cronologicamente più vicino, l’ammirazione lascia il posto alla perplessità, all’inquietudine. Come se la metamorfosi alludesse a possibilità di alienazione non più confinate in un olimpo remoto. Resta così o rinasce il timore che i mostri generati dal sonno (o dall’insonnia) della ragione possano risorgere dalle proprie ceneri. A volte, in effetti, ritornano.

Le mutazioni di Renza Sciutto

Senz’altro meno letteraria, anzi di chiara provenienza naturalistico-scientifica, è l’ispirazione sottesa alle opere di Renza. La differenza si spiega con la sua formazione culturale e fors’anche con la sua professione di insegnante di Matematica e Scienze nelle Scuole Medie. Qui la metamorfosi diventa, più propriamente, mutazione e traduce in termini plastici e visivi le preoccupazioni, se non addirittura le ossessioni o gli incubi di chi paventa le ripercussioni del così detto “progresso” sul mondo della natura. La scultura però è anche il modo e il mezzo, per l’artista, di domare e di dominare le proprie angosce, imprimendo ad esse un puntuale e rigoroso sigillo formale. Sia che ricorra al raku, sia che lo integri con elementi o accessori allotrii (dai nidi di vespa vasaio all’inserzione di occhielli, becchi e peduncoli ferrei) la supremazia del gesto ordinatore e per così dire demiurgico è fuori discussione. L’impronta umana, fatta di simmetrie e di geometrie che, nell’atto stesso di riprendere e di imitare la natura o, meglio ancora, le sue degenerazioni, le sublima, è sempre decisiva. E sovrana. Tanto che alla fine i suoi preziosi manufatti non perturbano più delle Muse inquietanti di dechirichiana memoria.

L’operazione di Renza ci ricorda, mutatis mutandis, le considerazioni cui si abbandona Des Esseintes, il protagonista di À rebours di Joris-Karl Huysmans, quando, dinanzi a un mazzo di fiori di taffetà “montati su fil d’ottone”, tenta di comporre una sinfonia di profumi. Nella natura, secondo lui, non c’è nulla di più seducente, tanto che nel benessere da lui provato essa non ha parte alcuna: tale benessere è frutto, se mai, dell’“industria”, di umano artificio. Per un esteta come lui è la natura che imita l’arte e non viceversa. Non è certo questa la filosofia di Renza, ma, paradossalmente, anche per lei l’arte serve - come la fantascienza - a preconizzare il futuro e, forse, al tempo stesso, ad esorcizzarne gli incubi: in particolare, il deprecato trionfo dell’artificiale sul naturale. Il dominio della tecnologia sembra avviarci in questa direzione e prospettarci quindi l’avvento di un mondo dove l’inorganico subentra all’organico, che pure scimmiotta. Al punto che è talora difficile discernere il naturale dall’artefatto, l’originale dall’imitazione.

Renza per queste sue installazioni prende spunto dalla natura e, con rigore d’artista, in una lucida visionarietà, ci propone delle mutazioni genetiche, nelle quali, senza quasi parere, il minerale ha preso il posto del vegetale. La natura sopravvive in tal modo allo stato fossile. E le anomalie della vita si dissolvono alla luce di un’algida razionalità che non sembra lasciare alcuno spazio al caso. Così questa natura contraffatta acquista una sua maledetta bellezza: una bellezza che rammenta quella delle belles dames sans merci, tanto sofisticata quanto, appunto, inquietante. Come quella di certi fiori velenosi. Le tife si ergono come falangi di lance, ma delle piante originarie serbano i nodi, le foglie, le infiorescenze. Le alghe verdi ora si ammucchiano apparentemente alla rinfusa, come taglienti falci di luna, ricche di screziature metalliche; ora succrescono e si diramano nello spazio a mo’ d’imbuti sovrapposti o, meglio, di corni infilati gli uni negli altri; ora infine compongono mosaici stellati, rosette a punta, alveoli d’improbabili favi. L’allucinazione raggiunge l’acme nei “pollini mutanti”, dove la dimensione microscopica della realtà lievita a livelli macroscopici, e, più ancora, nelle eleganti “anfore mutanti” sui loro treppiedi, con le quali, addirittura, viene meno ogni distinzione tra manufatti e prodotti naturali. Come se alla fine anche gli oggetti d’arte si ribellassero e sfuggissero al controllo dell’uomo, per intraprendere una loro autonoma avventura. E la metamorfosi non conoscesse più limiti e tregua.

Labirinti in esposizione

I labirinti di Davide Tonato

A cura di Giordano Berti

Chiesa di San Francesco

“L'uomo contemporaneo non ha punti fissi o concezioni acquisite per il suo comportamento e ha scoperto che le nuove frontiere sono nella propria mente. Allora, ecco tornare i simboli che già si trovano nelle primordiali figurazioni rituali, il cerchio, la sfera, il labirinto”

L’Artista

Pittore surrealista e cultore di temi magico-esoterici, originario di Verona, Davide Tonato si è imposto da anni sulla scena artistica internazionale. Ha esposto, tra l’altro, all’Open Center di New York, a Palazzo Datini di Prato, al Castello Estense di Ferrara, a Palazzo Mangani di Fiesole, al Castello di Belgioioso (Pavia), all’Ateneo San Basso a Venezia, al Museo della Grafica di Brisighella, alla Galleria Majestic di Cannes, a Castel Sant’Angelo a Roma, al Museo Civico Archeologico di Bologna.

Dalle sue numerose opere, realizzate esclusivamente ad olio con perfetta tecnica rinascimentale, sono state tratte varie riproduzioni, pubblicate su CD, poster e libri, oltre alla realizzazione di due mazzi di tarocchi, uno per Fabbri Editori e Lo Scarabeo (“Tarocchi dell’Albero della Vita”) e l'altro per Dal Negro (“Tarocchi di Venezia”, ideati da G. Berti).

Davide Tonato è stato soprannominato “il Principe dei Labirinti” per la sua straordinaria abilità nel creare strutture architettoniche policentriche, capaci di disorientare l’osservatore ponendolo di fronte ad uno spazio virtuale in cui non esistono più l’alto e il basso, la destra e la sinistra, come nelle invenzioni di Escher e Piranesi. I labirinti di Tonato danno luogo, per usare le parole del critico Renzo Margonari, “ad una realtà immaginaria, irreale ma probabile, impossibile ma concepibile secondo la nuova apertura dell’idea spaziale dell'uomo contemporaneo”.

Le invenzioni di Tonato, però, non sono soltanto invenzioni prospettiche, ma “giochi mentali” nei quali la componente religiosa e magica svolge un ruolo fondamentale. Non a caso, Tonato ha studiato a lungo la filosofia dei labirinti a partire dai lavori di Kereny, per arrivare alla connessione tra le strutture arcaiche (preistoriche, minoiche, eccetera) e quelle delle cattedrali romaniche e gotiche, giungere infine ai giardini rinascimentali e barocchi. Da questa ricerca ha preso spunto per costruire nuove architetture dense di fascino e di suggestione.

A differenza dei labirinti tradizionali, però, quelli ideati da Tonato possono essere capovolti o fatti ruotare senza quasi che intervenga alcuna variazione dimensionale nella percezione dell'immagine che vi è rappresentata. Tra l’altro, come nota Margonari, “molti dei labirinti sferico-circolari di Tonato, se restituiti in pianta ortogonale, potrebbero somigliare a dei mandala, costituendo cerchi che contengono quadrati e viceversa”.

Nei quadri di Tonato, lo sguardo si perde all’interno di colonne, corridoi, scalinate, piani inclinati e paralleli, linee di fuga divergenti e convergenti che s’intersecano fra loro, generando il desiderio di trovare un centro che invece non esiste, un punto di riferimento stabile sul quale soffermarsi per trovare un’uscita che invece è assente, essendo posta al di fuori della superficie visibile o al di là del punto visibile più lontano.

Margonari sostiene, giustamente, che questi labirinti “somigliano, nella loro morfologia (e ciò offre occasioni di riflessione), al cervello umano, come se la forma del labirinto in qualche modo prefiguri la forma del concetto d'interiorità spirituale, un universo nel quale non esistono coordinate fisiche capaci di definire l’alto e il basso e altri concetti similari”.

Si può azzardare anche l’idea, osservando alcune delle costruzioni labirintiche di Tonato, che ci si trovi di fronte ad un paesaggio interiore, mentale, ideale, che invita ad esplorare quello straordinario labirinto di meraviglie che è l'architettura senza limiti e senza tempo dell'Io. Alla fin fine, il “Principe dei Labirinti” ci invita a compiere un viaggio alla scoperta del Centro che ognuno nasconde nella propria psiche… senza dimenticare che il labirinto è anche specchio delle peregrinazioni dell’anima in una dimensione non psichica, ma spirituale.

L’allestimento della mostra all’interno della Chiesa di San Francesco di Cassine ci riporta, dunque, al simbolismo dei labirinti medievali, dei quali un esempio mirabile è scolpito proprio in questo edificio sacro, nella bifora dietro l’altare maggiore. E’ un segno tangibile del fatto che il viaggio iniziatico espresso dal labirinto è capace di attraversare i millenni, dal graffito su pietra alla dimensione informatica, rinnovandosi continuamente e aderendo alla cultura di ogni tempo e luogo.

Carlo Gorzio in Santa Caterina a Cassine (AL)

Il restauro della tela di San Carlo Borromeo in Santa Caterina a Cassine da parte della ditta Ar

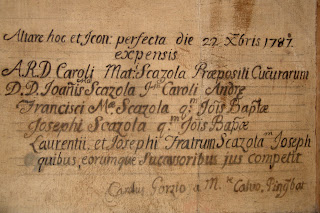

L'iscrizione sul retro della tela Lo stemma sulla tela

arestauri, già attribuita dall'Arditi al pittore Carlo Gorzio, nel rimuoverla

si è notato una preziosa iscrizione con data e firma dell'autore e della famiglia che avevano come patronato l'altare omonimo cioè Scazola.

Inoltre in basso a sinistra delal tela è visibile lo stemma degli Scazola.

Fonte https://ararestauri.blogspot.it/2012/08/carlo-gorzio-in-santa-caterina-cassine.html